プロフィール

佐々木 広行 氏(ささき ひろゆき)

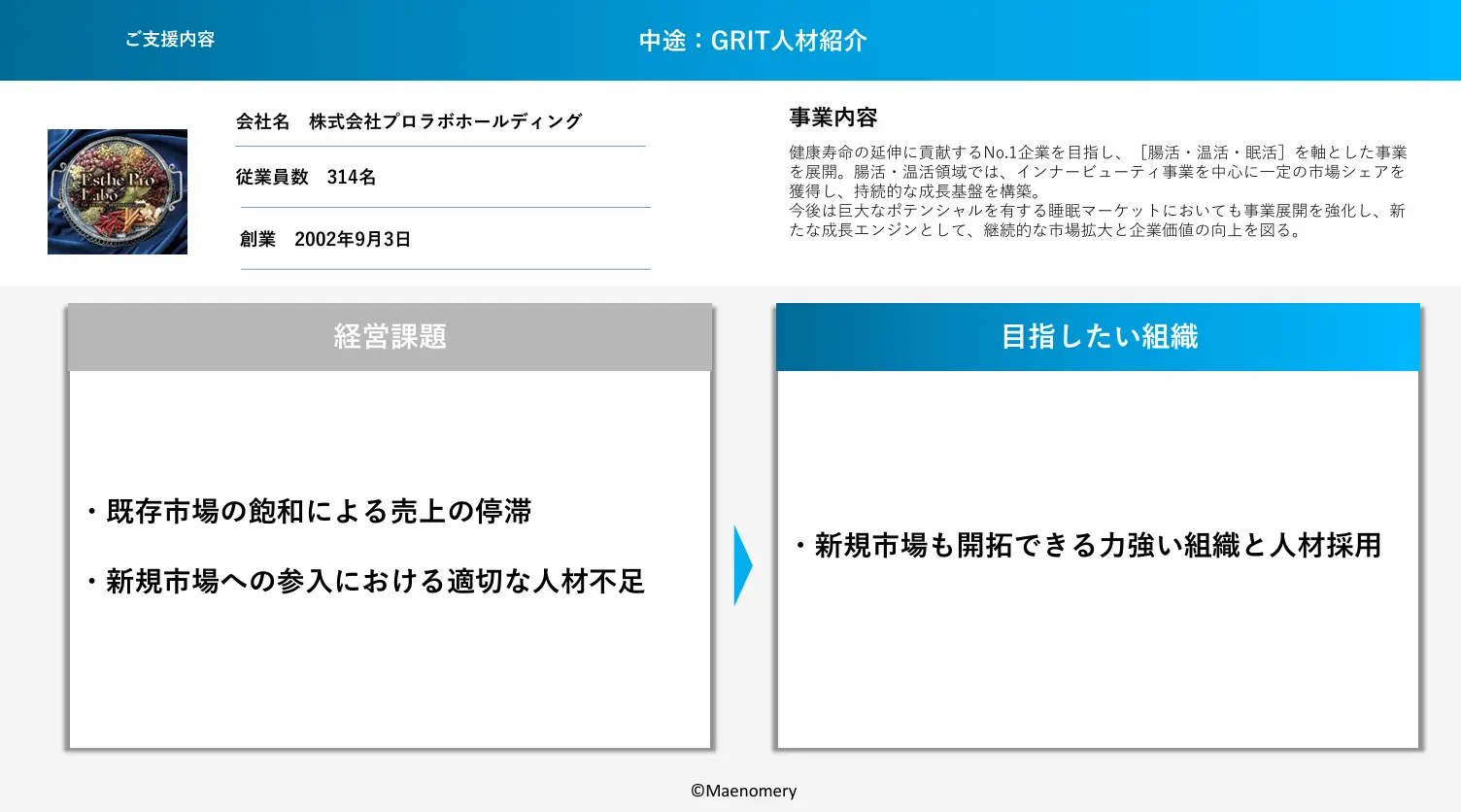

株式会社プロラボホールディングス 代表取締役会長 兼CEO

早稲田大学卒業後、東証一部上場企業を経て1998年に広告・マーケティング業界で起業。2002年に株式会社プロラボホールディングスを設立し、全国約29,000店以上の美容健康施設・世界21ヵ国に展開するインナービューティブランド「エステプロ・ラボ」を確立。現在は長寿遺伝子・ミトコンドリア活性・睡眠研究にも注力。

新規市場の開拓こそ事業成長の鍵だった

――エステプロ・ラボという圧倒的なブランドポジションを築いたにも関わらず、なぜGRIT人材の採用を検討されたのでしょうか?――

佐々木氏:結論から申し上げますと、新規マーケットへの参入ですね。当時のプロラボホールディングスは、インナービューティを主軸としたプロダクトで国内トップシェアを誇る一方、売上の9割は既存顧客からでした。また残りの“1割程度も”美容系の展示会にいらっしゃるお客様“でした。そのため、ある程度その市場では存在感を発揮することはできていたのですが、更なる事業成長を考えたときに“展示会に来ない層”や“美容室”または“整骨院”などへの市場拡大が必要だと感じていました。

――圧倒的なプロダクト力をもつが故のジレンマだったように感じています――

佐々木氏:おっしゃる通りです。しかしながら現状の組織体質だと、新市場の開拓には向いていない状態でした。というのも、展示会にいらっしゃるお客様への声掛けや既存顧客からの紹介を待つ「フォローアップ」が営業業務のメインとなっており、新規で開拓するという力強さがどうしても乏しい状態でした。

新市場のニーズは捉えて、戦略も練られている。しかしながらエクゼキューション(実行)ができない。

この課題を解決したいと思ったのが背景になります。

GRIT人材の印象とギャップ

―GRIT人材の最初の印象を教えてください―

佐々木氏:サービス契約締結後、2名がジョインしてくれました。まず何より驚かされたのは、彼らの卓越した実行力です。業界未経験であったため、当初は一定の立ち上がりの遅れを覚悟していたのですが、実際には全く反対の結果となりました。

主なミッションは新規開拓であり、業務内容自体も比較的シンプルでした。リストに基づくテレアポからアポイント獲得、そして商談へと進む。もちろん、一定の知識インプットは事前に行っていたものの、それ以上に「まず行動する」という“アウトプット主導型”のアプローチで、成果を積み重ねていく、その姿勢がとても印象的でした。そのお陰もあり、アウトプットを起点にフィードバックを得ながら学習を深めていくという好循環によって、非常にスピーディーな立ち上がりを実現していたことが、今でも鮮明に記憶に残っています。

――立ち上げりが速いと事業を推進しやすいですよね。とは言え、上手くいかない瞬間も多かったのではないでしょうか?――

佐々木氏:もちろん、うまくいかないことも多々ありました。新市場であることからサービスを理解してもらうまでに時間がかかりました。そのため何度も同じクライアントに直接訪問するなど、二度手間になる事もしばしば起こりました。しかし、それを感じさせないほど、彼らは目標達成に向けて粘り強く取り組む姿勢を貫いていました。

特に本業界においては、テレアポからのアポイント獲得の難易度が非常に高いものとなります。というのも、当社が主に活動を行う時間帯は、クライアント側が施術業務の真っ最中であることが多く、電話自体がつながりにくいという構造的な課題が存在します。

通常であれば「非効率的だ」と判断して行動を止めてしまいがちな状況にもかかわらず、彼らは行動を止めることなく、ひたむきに実行を継続しました。少しでも繋がる可能性を高めるために、架電リストの見直しや電話をかける時間帯の最適化といった改善を自ら繰り返し行い、実行し続ける。その「“やり抜く力”=GRIT」の強さが際立っていたと感じています。

一般的には敬遠されがちな「コスパが悪い」とされる取り組みにも一切逃げず、真正面から向き合い続ける姿勢。その難易度の高い行動にもかかわらず、「なんか成果を出してくれそう」という雰囲気を自然と醸し出していた点に、GRIT人材ならではの価値を感じました。

実際、多くの人が避ける領域には、大きなチャンスが埋もれているように思えます。そしてGRIT人材は、自らの過去の経験を通じて、「コスパが悪いことの先には成果がある」という成功体験を積み重ねているのではと感じます。そうした“経験知”があるからこそ、困難な局面にも臆することなく挑み続けられるのではないでしょうか。

個人GRITから組織GRITへの昇華

―GRIT人材が既存メンバーと融合したことによっての変化はありますか?―

佐々木氏:組織全体のGRITが一気に高まったと実感しました。とくに彼らが既存社員と一緒に業務を共にするようになったタイミングで組織全体の空気が変化したように感じます。入社当初は部署を分けて別々に業務を担っていましたが、新規開拓の立ち上がりが予想以上に順調だったため、既存顧客へのサービス深化も含めて、既存社員と一緒に業務を取り組む方向へと舵をきりました。

加えて、彼らには上記で述べたような、契約単価の割に労力が大きく、LTV(顧客生涯価値)も高くない、いわゆる「コストパフォーマンスが悪い」とされる顧客層の担当を任せるという、難易度の高いチャレンジを託しました。

しかし結果的に、その「非効率に見える顧客群」は、実はライトユーザーからロイヤルユーザーへと転換する可能性を秘めた未開拓の優良顧客層であることが明らかになったのです。私たち自身が「手間がかかる=成果につながらない」という先入観に囚われ、無意識に敬遠していただけだったという事実に、ある種の衝撃を受けました。

この成功体験を目の当たりにしたことで、既存の社員もこれまで手をつけなかった業務領域に対し、自ら積極的に関わろうとする姿勢へと変化しました。

GRIT人材が体現した「やり抜けば結果はついてくる」という成果に対する実感値が、組織全体に伝播し、いわば“結果への期待値コントロール”がなされたことが大きな転機となりました。

そうした意味でも、「一見非効率に思える挑戦が、組織にとって価値へと転換されうる」という強烈な成功体験をチーム全体に共有できたことが、組織GRITを飛躍的に加速させる原動力となったと強く感じています。

そして、実際の具体的成果としても”売上が140%成長”を実現し、定量的にも定性的にも会社として成長できたことが一番の驚きです。

GRIT人材が活躍できる組織設計

――GRIT人材が活躍できた背景には、活躍できる環境や風土があったように感じます。とくに既存社員の方々が“受け入れる姿勢”は、まさにプロラボさんが今まで構築してきた“利他の精神”からくる人格の高さを感じました。そのうえで既存メンバーとの融合にはどのようなことを意識されましたか?――

佐々木氏:重視したポイントは、いくつかありますが、主には以下の3点です。

- 会社の中長期的な成長戦略および理念の実現において、GRIT人材の存在が不可欠であることを明示する。

- 既存メンバーに対し、GRIT人材の参画によってどのような相乗効果や利益が生まれるかを丁寧に説明する。

- GRIT人材が取り組む業務難易度をあらかじめ共有し、実力含めて認められるように設計する。

もちろん、彼ら自身が持つ資質の高さも、大きな要因となりました。社会性に優れ、初対面でも自然に馴染むスピードが非常に速い。また、事業部全体が伸び悩んでおり、雰囲気が沈滞していた時期にも、自ら率先して場を盛り上げるだけでなく、行動の最前線に立ち、組織に活気をもたらしてくれました。

加えて、彼らは常に先輩社員や上司に対してリスペクトの念を持ち、礼節を忘れませんでした。一方で、既存社員側も、単なる“新入り”としてではなく、対等な仲間として迎え入れ、相互に感謝を重ねながら関係を築いてくれた点も、融合成功の大きな要因だったと感じています。これは、もともと当社が大切にしてきた「理念に基づく経営」の土壌があってこそ可能になったものだと捉えています。

その理念を実現するために“GRIT人材”が必要であるということを頻度高く伝え、具体的にどのような業務を実行し、会社へ貢献しているのか、またどのような相乗効果が生まれるのか。という社内ブランディングを徹底しました。

―空中戦ではなく佐々木さん自身が連帯感を形成していくこと、非常に参考になります。ちなみにGRIT人材に対してはどのように施策を通して、ロイヤリティを高めましたか?―

佐々木氏:当社は、理念を起点とした事業運営を行っており、仕組みや制度の随所にビジョンやミッションと接触するタッチポイントを設けています。「私たちは何のためにこの事業を行っているのか」「サービスやプロダクトは誰のために存在しているのか」といった問いを、定期的に発信する場を設けています。

とはいえ、最も重要なのは、日々の業務や何気ない会話の中で、理念やビジョンを“肌感覚で伝える”ことだと考えています。当時の営業部長が意識的に彼らとの接点を増やし、短時間でも頻度高くビジョンや価値観を直接共有することに力を入れていました。こうした継続的な理念との接触を通じて、内発的な動機づけが促進され、やりがいの源泉となる土壌が育まれたように思います。

そのうえで、ただモチベーションを高めるだけではなく、「実際に成果を出せるように伴走する」ことにも重点を置きました。内発的動機づけと結果創出をワンセットで支援することで、彼らの能力が最大限に発揮されたのだと考えています。

その結果、現在では彼らは各事業部の責任者を担うまでに成長し、組織における中核人材として確固たる地位を築いています。会社の風土も、従来の“手厚いフォローアップ型”から、「挑戦と支援の両立」を志向するバランス型へと進化しました。まさに彼らは、現在の当社にとって欠かすことのできない存在へと成長してくれたのです。

今後の展望―“健康寿命の延伸”に貢献するNo,1企業へ――

―プロラボホールディング社の今後の展望をお聞かせください―

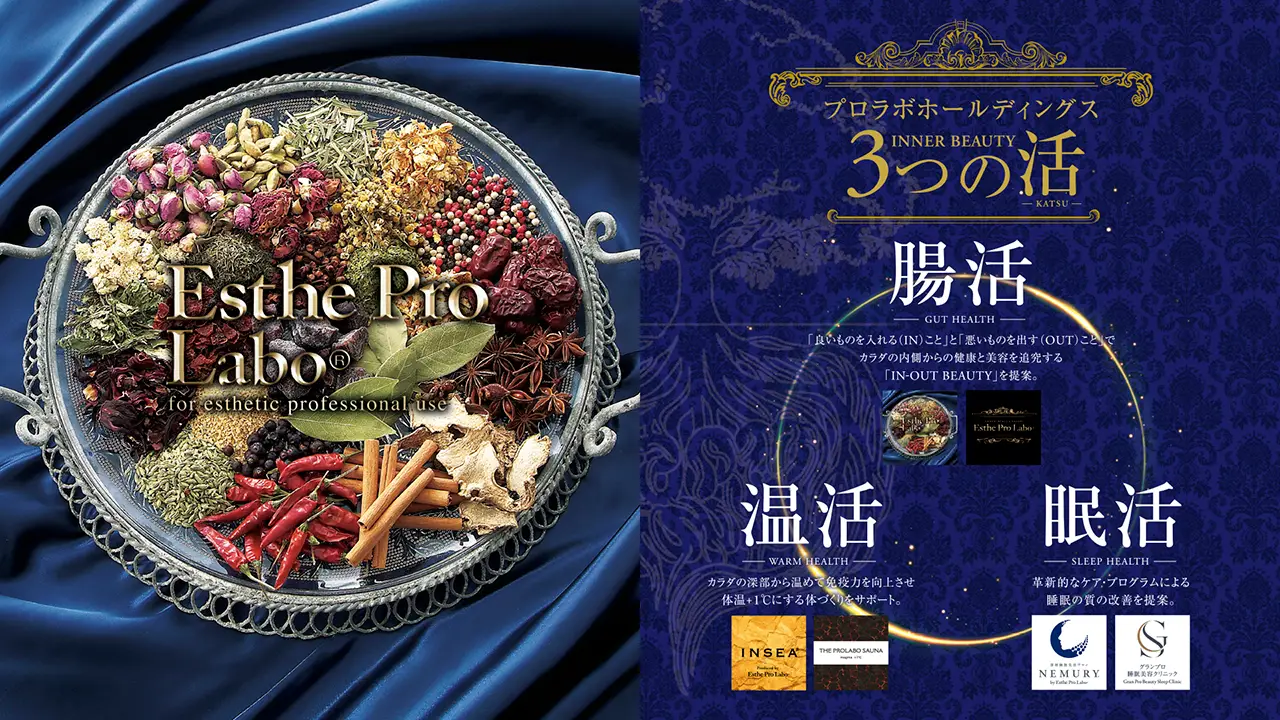

佐々木氏:我々の目指す理想は、“健康寿命の延伸に貢献するNo1企業”になることです。そして健康寿命の延伸に必要なのは食事、体温、睡眠です。これをプロラボ風に変換すると[腸活、温活、眠活]となります。腸活、温活においてはインナービューティ事業を含め一定の市場シェアの獲得ができました。ここから更に成長角度を上げるため、睡眠マーケットでもNo,1を目指します。この睡眠マーケットのポテンシャルは計り知れなく、当社としても注力している領域になります。日本人の70%が睡眠課題を抱えており、いびきなど何かしらの要因で良質な睡眠を取れていない事実があります。この課題を我々の睡眠美容コンテンツで解決していきたいと考えております。

現在ではその第一弾として睡眠のケアも叶う水分子コントロールデバイス「WOTT」を開発し、トップアスリートや経営者に使用頂いております。多くの利用ユーザーからも睡眠の質改善や、日中のパフォーマンス向上が段違いになったなど、高評価をいただきプロダクトの有効性を感じております。またこの技術は、原理特許を取得しているため、他が参入できない状態です。(https://prolabo-solution.com/wott/)

睡眠市場、インナービューティ市場も含めグローバル展開をさらに加速させ、健康寿命の延伸に貢献するNo,1企業として存在感を発揮していきたいと思います。

まとめ

―利他の精神と相互感謝が、不確実性の高い選択を正解にしてきた―

プロラボホールディングス社の事例は、「GRIT人材」と「既存社員」を融合することで、組織全体の行動様式を上書きできると示唆させてくれました。成熟産業や既存マーケットにおいては、新規事業や海外展開など“非効率で不確実”な領域と向き合う必要があり、その大きな不確実性に組織全体として挑む必要があります。しかし、それらは個人の力で解決できるものではなく、「組織全体としてのやり抜く力=組織的GRIT」がなければ、成しえるものではありません。どの企業も一定数の情報を持ち合わせて、合理的に意思決定を行うものと仮定をすれば、戦略や戦術は似たものにもなるはずです。ただ、その戦略・戦術を“絵に描いた餅”で終わらせず、顧客の心に響く価値に変換するためには、それを実現する実行力が必要不可欠となります。プロラボホールディンス社は、新しい社員を含めた会社のあらゆるリソースを駆使して、全員でやり抜くという「組織としての実行力」が圧倒的でした。まさに、理念を空想ではなく、社員ひとりひとりが利他の精神のもと、相互感謝を忘れず、目の前のユーザーに価値を届けている企業だと感じました。その姿勢こそが、組織的GRITを体現し、変革を現実の成果へと結び付ける原動力となっているのではないでしょうか。