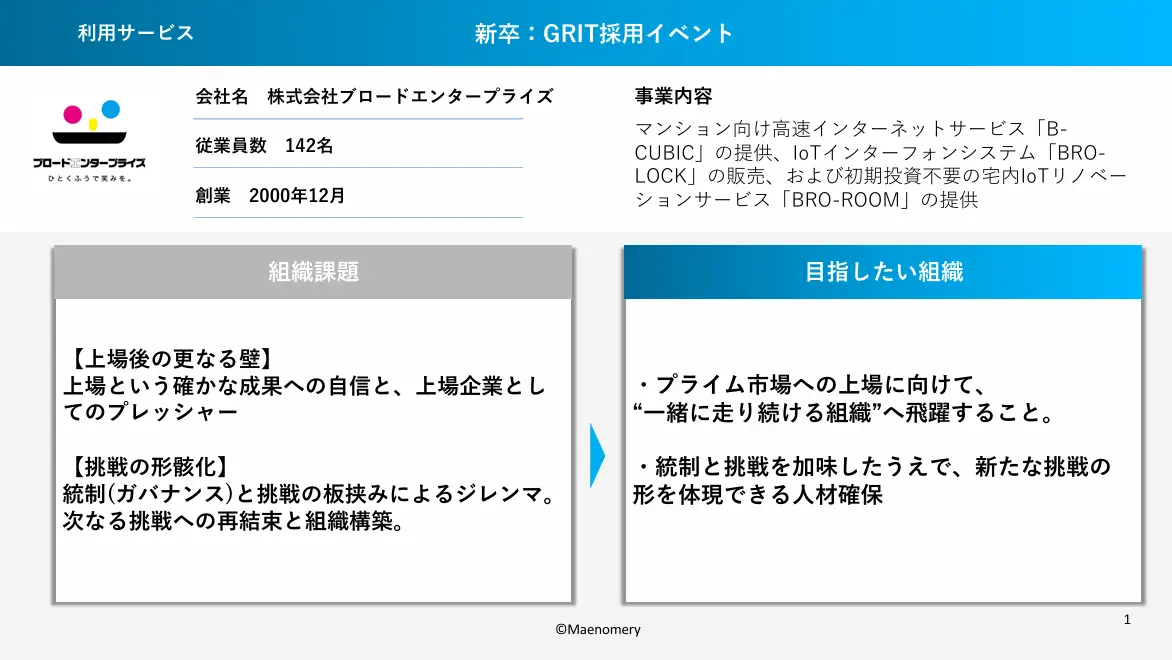

上場後に訪れた"らしさ"の喪失

―どのような組織課題の背景のもと、GRIT採用を推進しようと思われました?―

まず弊社は2021年にグロース市場へ上場を果たすことができました。当時を振り返ると、全員がひたむきに同じ目標に向けて全力で挑戦をしていました。

予実の管理に四苦八苦し、ガバナンスの整備に追われ、正直なところ組織は常に不確実性の中にありました。それでも、「このチームでやり抜きたい」という強い意志が社内には確かにありました。その混乱があったからこそ、挑戦者としての原動力や一体感が育まれていたと実感しています。

そしてその甲斐もあって念願だったグロース市場への上場を果たせました。まさに努力が実を結んだという大きな達成感が組織全体に広がりました。

しかし上場後は燃え尽きる暇もなく、さらに高い壁が待ち受けていました。

上場前よりもさらに高い目標が掲げられ、毎四半期ごとに進捗発表をしていくというプレッシャーに打ち克つため、今一度強く結託する必要があり、そして新たな仲間が必要でした。

私たちの組織には今もなお、ベンチャー特有のスピード感と前向きな空気が息づいています。だからこそ、もう一度上場時の結束と熱量を取り戻し、次なる成長曲線を描こうと考えました。

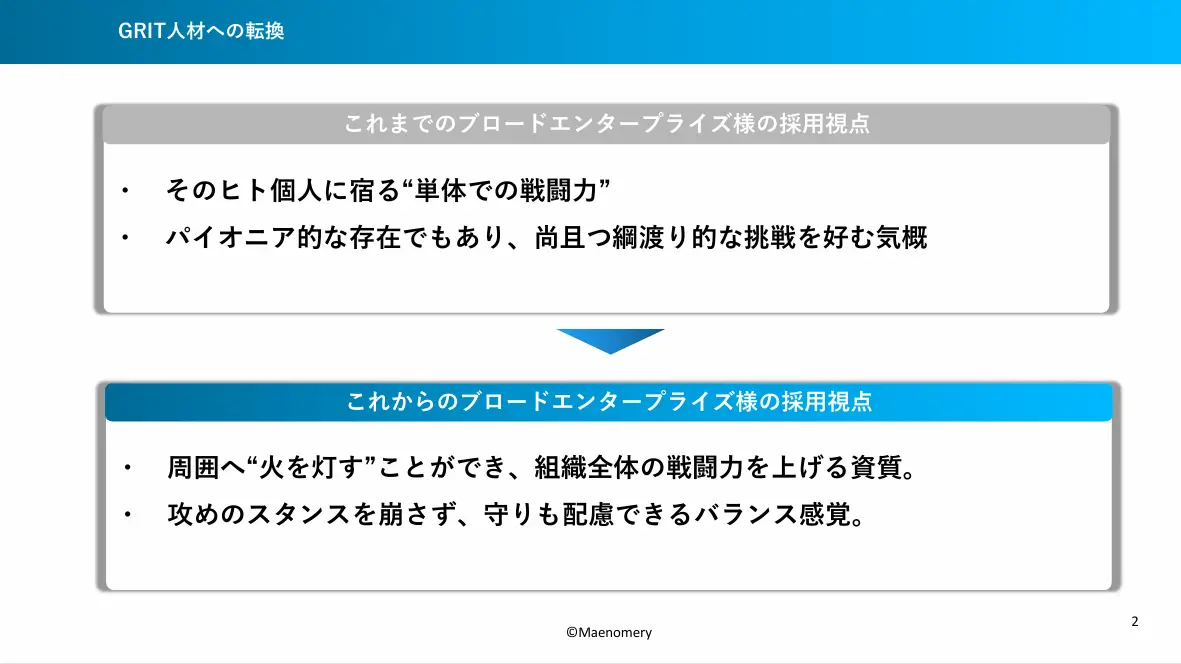

この成長戦略を実現させる手段を考えたときに、共通の目標に向かって粘り強く挑み続けられるGRIT人材は、まさに私たちが求めるターゲットでもありました。また多くのメンバーが長く活躍しているのですが、社内のハイパフォーマーを分析した結果、経験としてチームスポーツを行っていた体育会学生が多いということが分かりました。このような背景のもと、“チームで目標達成をする粘り強さがある”学生と出会うため、Maenomeryが開催するイベントに参加しました。

他のイベントでは、必ずしもそのような素養を持つ学生ばかりとは限らず、ターゲットとのミスマッチも見受けられました。一方で、Maenomeryのイベントには、大学まで本気でスポーツや何かに取り組んだ経験を持ち、挑戦を厭わない学生が多く集まっており、まさにGRIT人材と出会える点が大きな決め手となりました。

サービスを利用してみての感想

―実際に採用イベントに参加されてみていかがでしたか?―

実際の成果としては、24卒2名、25卒では5名の採用という確かな結果へとつながりました。営業担当の松本さんがイベント前後の打ち合わせや、学生へのフォローアップ連携など、丁寧な対応を頂きました。実際に参加された学生も、弊社が採用したいと思っている、GRIT人材に会えました。

またイベント当日も、Maenomeryのスタッフが学生に対して、緊張しないようにとイベントの楽しい雰囲気を作ってくれており、学生も企業側も楽しく参加することができました。

業務内容と入社後研修

―入社したGRIT人材の業務と研修内容をおしえてください。―

2025年入社は営業職と事務職という2つのポジションになります。営業職ではマンションなどの管理会社様に対してインターネット設備やオートロック、最近ではリフォームや外壁塗装などの提案を行います。事務職に関しましては、工事の手配や、機器の設定・在庫管理から電話対応など、業務は多岐にわたっております。入社後の研修は、徹底的にヒューマンスキルを向上させる期間にしております。

とくに最初の2週間は、ビジネス的な話は限りなく行わずヒューマンスキルの向上に集中します。同期との信頼関係を築くことに時間を使い、“人として好かれる力”を土台に育成を推進します。

代表も常々『ビジネススキルの前に、ヒューマンスキルがある』と話しており、人から好かれる人になることが、仕事も人生も豊かにすると会社全体で信じております。

採用したGRIT人材が組織に与える影響

―Maenomeryから採用したGRIT人材は、どのような活躍をされていますか?また社内への影響は何か感じられていますか?―

大変感じております。具体的な例なのですが2024年4月に入社した新卒メンバーでものすごく組織GRITを向上させてくれた人材がいます。主にエピソードとしては2つです。

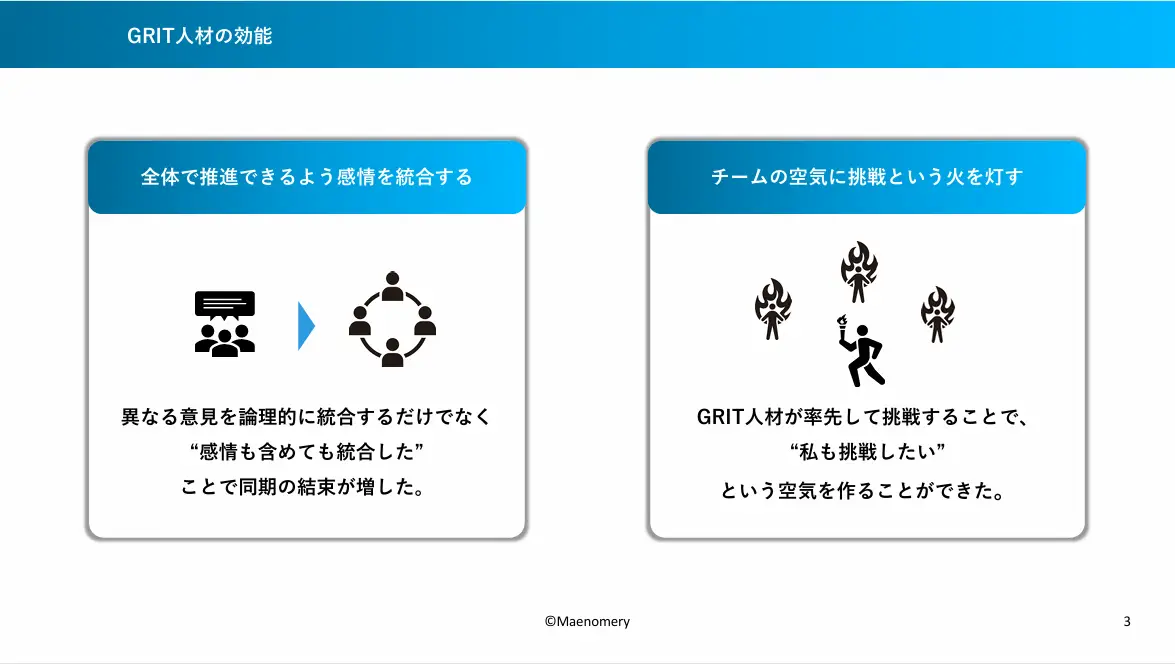

新卒メンバー全体を巻き込む“共感牽引力”

新卒採用で迎えたひとりは、前に出るタイプではないのですが、研修初期の段階から同期の中心的存在となり、自発的に全体を巻き込むハブとして機能してくれました。同期の中にはリーダーシップを発揮するタイプの学生もおりましたが、その彼は、リーダーの意図や方向性と、他メンバーの想いや立場を巧みに結びつけ、“統合役”としての立ち回りを見せてくれたのが印象的でした。

その調整力と共感性により、研修全体に一体感が生まれ、「この場をやり抜こう」「最後まで全員でやりきろう」という熱量が自然と醸成されました。結果として、単なる個の頑張りではなく、全体が同じ方向にベクトルを合わせて進む“組織GRIT”の状態が研修期間中に立ち上がっていたと感じています。

また実践の営業においても成果を上げているのですが、彼の同期メンバーたちも全員年間目標を達成しています。もちろん彼だけの要因ではないですが、その中でも彼の存在は大きかったと思います。というのも実は、裏でものすごく同期とコミュニケーションを取り合っており、周囲を巻き込こんでいると聞きました。まさに彼の働きかけのおかげで“組織グリット”が上がったエピソードです。やり抜く力を個人の成果に留めず、組織全体の推進力に転化できる人材こそが、これからの成長企業に必要な存在であると再認識させられました。

困難こそポジティブに変える圧倒的な挑戦意欲

もうひとつ、入社初期の頃から周囲の社員によく言われていたのが、「彼がいるだけで職場の雰囲気がぱっと明るくなる」という言葉でした。

彼はとにかく朗らかで、人を自然と惹きつける雰囲気を持っているんです。

そして、私が本当にすごいなと感じたのが、現場に出てからの圧倒的な挑戦力でした。

どんなことにも臆せず、「まずはやってみます!」と飛び込んでいく前向きな姿勢があり、先輩社員たちからも「一緒に働いていて気持ちがいいし、楽しい」といった声がよく上がっていました。それは単なる成果以上に、“人としての存在価値”そのものだなと、つくづく感じさせられました。

彼の素晴らしさは、ただ明るくて元気というだけではなくて、そのポジティブなエネルギーを周囲にも伝播させてくれるところだと思います。

言い換えるならば、“チームの空気を前向きに変えていく挑戦力”の持ち主。

こうしたGRIT人材がいるだけで、チーム全体の士気が上がりますし、なにより「この場所で頑張りたい」と自然に思わせてくれる、空気になります。

GRIT人材が活躍する徹底された風土デザイン

―圧倒的な挑戦力。と先ほどと伺いしましたが、一方で従業員が「挑戦してみよう、してみたい」と思える風土や環境を用意している事が御社の強みのようにも感じました。挑戦しやすい風土や環境を作るための御社ならではの取り組みを教えてください―

弊社では、“とにかくチャレンジしてみよう”という言葉が、もはや口癖のようになっています。だからこそ、失敗を恐れず、まず一歩を踏み出すことを何よりも大切にしています。これは入社直後の研修段階から、全社的に徹底されている姿勢です。

『完璧じゃなくても、“まず自分がやってみます”と言える事が素敵だよね』というようなマインドセットが、組織全体に浸透しています。

その軸が会社全体にあるからこそ、失敗しても誰かに責められることはありません。むしろ、『ナイスチャレンジだったね』と、前向きな挑戦を歓迎し、承認する文化があります。

だからこそ、私たちが大事にしているのは、成果そのもの以上に、“挑戦に踏み出したという事実”そのものです。

人事と現場の横断的な組織支援戦略

―挑戦しやすい風土を作るうえでも人事と現場の一貫性は非常に重要になると思います。それぞれ役割が異なるとは思いますが、どのようなことを現場との連携で意識されることはありますか?―

人事と現場で価値観にズレが起きないように徹底しています。

当たり前ではあるのですが、“頭ごなしに叱らない”とか、“挑戦の失敗を否定しない”というスタンスは、組織として明確に共有されています。仮に何かトラブルやミスが起きたときも、“その子に非がある”と短絡的に捉えるのではなく、『伝え方が悪かったのでは?』『相談しにくい雰囲気だったのかも』『フローに問題があるのではないか?』と、必ず背景まで丁寧に捉えるようにしています。

つまり、問題の本質を個人に帰属させず、関係性や環境という“構造”に目を向けること。それが、私たちが一貫して大切にしている視点です。そのうえで、私たちが最も重視しているのは、“対話を絶やさないこと”。小さな声にも耳を傾け、組織全体でコミュニケーションを育て続ける。そうした積み重ねが、“挑戦が肯定される風土”をつくるのだと思います。

今後の展望

―事業成長、採用戦略含めて今後の展望を教えてください―

会社として今、目指しているのはプライム市場への上場です。その実現に向けて、やっぱり一緒に走れる仲間が必要だと感じています。これまでもGRIT人材には注目してきましたが、これからは“周りを巻き込み、チームで成果を出す”力がますます重要になると思っています。個人で走りきるのではなく、チームで走りきる。

だからこそ、失敗を恐れず、泥臭く挑戦できる――そんなGRIT力のある人を是非、採用していきたいです。