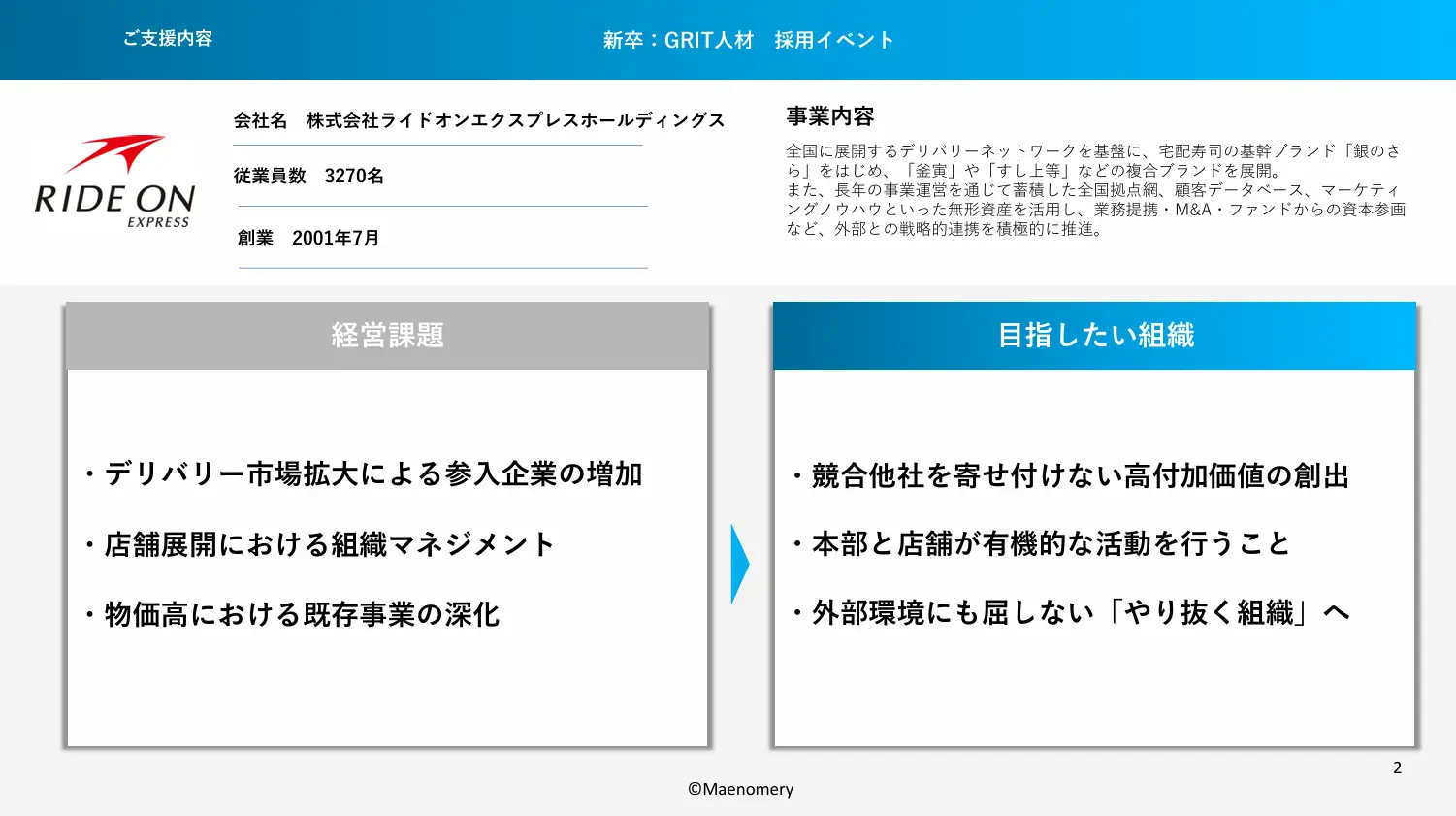

GRIT採用の背景と組織課題

GRIT採用の背景と組織課題

―誰かと何かを追いかけた経験が必要とされる時代―

お寿司デリバリー市場において圧倒的な存在感を発揮する貴社が、なぜGRIT人材の採用を推進することになったのでしょうか?

須藤氏:コロナ禍でのデリバリー中食市場の形成が大きく影響しております。それまでは外食や内食と比してメジャーになりきれていませんでしたが、コロナ禍では選択肢の一つとして多くの皆様に認知されました。それによってデリバリー業全体の需要が顕在化し、私たちも大きな顧客層の拡大を果たしました。

そしてそれは他の多くの外食業界の中食市場への参入の呼び水ともなり、消費者にとってはデリバリーの中でも更に多くの選択肢を持つことができるようになりました。しかしそれと同時に、それぞれの食のデリバリーを運営する企業にとっては、お客様に選ばれるために更なる高付加価値の提供が求められることを意味しました。

私たちの会社においても新規事業領域へのチャレンジのみならず、昨今の物価高などの影響もあるなか、既存事業においても、常に新たなチャレンジを繰り返し変化していくことが命題となっています。会社全体で今まで以上に「挑戦を恐れず、変化を恐れず、衆知を集めていく」ことが命題となっていったのです。そのためには仲間とともに困難を乗り越える前向きさと感謝の気持ちを持ち、やり抜く力を持ったGRIT人財の存在が不可欠だと判断したのです。

執行役員(人事部門担当)

須藤 潔 氏

―「衆知を集める」ことを重要視されていますが、なぜそのような考えに至ったのでしょうか?―

須藤氏:私たちは「衆知を集める」ということを理念実現のための方法としてとても大切にしています。それは“みんなの知恵を集め、みんなの力を集める”という意味であり、あらゆる仕事において最も重要なビジネススキルであるとも位置付けていています。それは、たとえどれほど卓越した知識やスキルを備えていたとしても、一人で表現できる世界には限りがあり、その領域はきわめて狭小であるという前提からきています。そして、ひとつの店舗に集まるさまざまな背景や価値観を持った人たちと誠実に向き合い、互いを理解しようとすることで、そこに共通の価値観が生まれ、チームとしての力が最大化されると信じているのです。

私たちの会社では、新卒の社員の全員にまず店長を目指して仕事をしてもらっていますが、この目的は、単にスキルや知識を身につけて飲食店の店長をやるという概念ではなく、お店のマネジメントを通じて「周知を集める」力を身につけ、誠実に人と向き合う姿勢を学ぶことにあるのです。

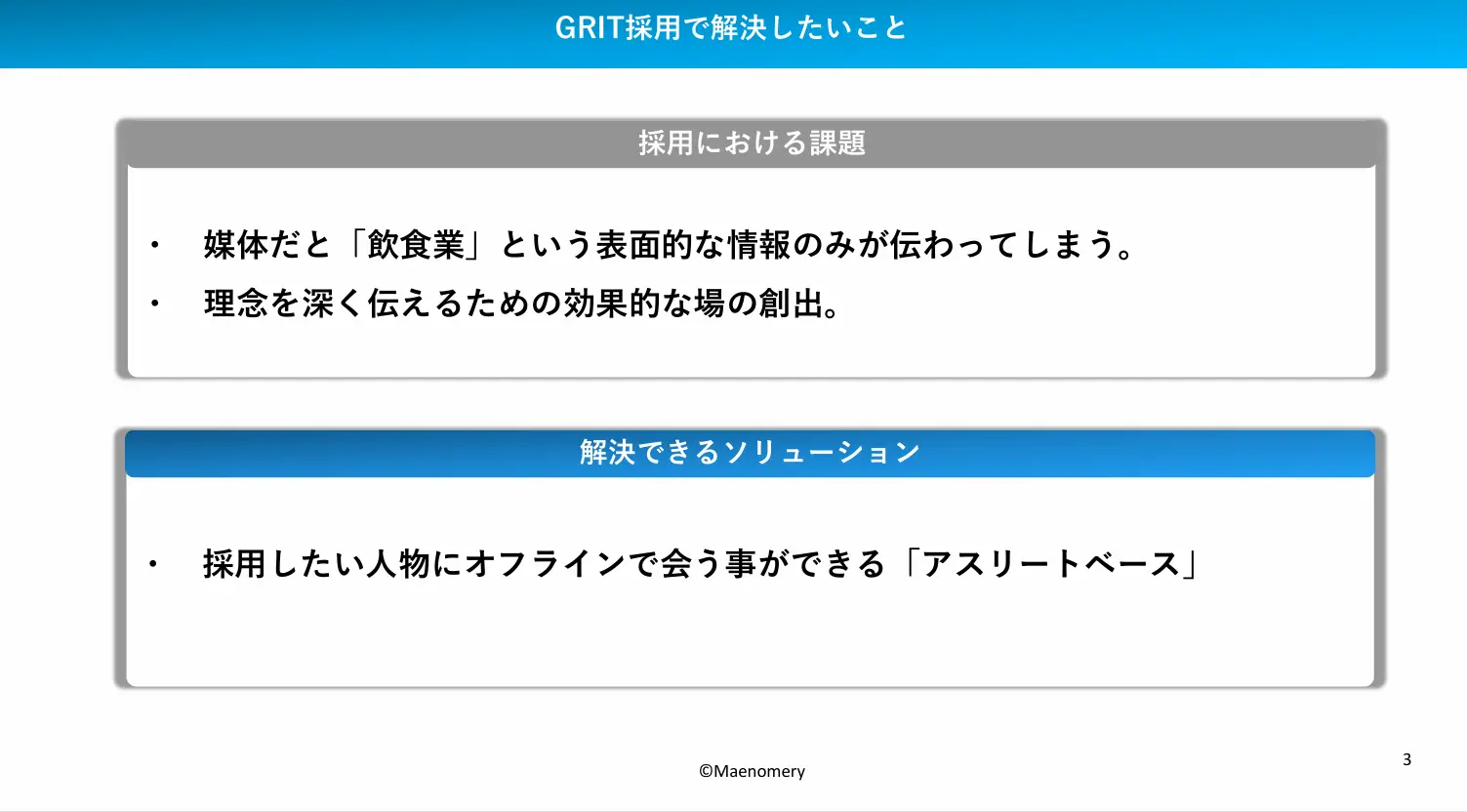

採用活動においては、私たちが大切にしているそうした価値観を正しく伝えるため、一人ひとりとの丁寧な対話を重視してきましたが、限られた資源において決して効率のいい方法とは言えませんでした。そしてその意味では採用に苦慮していた実態が当時ありました。

御社にご紹介いただくような、チームスポーツや部活動を通じて努力されてきた方たちは、すでにこうした価値観を実感として持っていることが多いと感じています。プレッシャーや困難を避けるものではなく、むしろ特権ととらえられる前向きさとそして感謝の心を持っています。私たちはそのような方々を「GRIT人財」として捉え、仕事を通じてともに成長し、働く仲間として積極的に採用したいと考えています。

サービス導入とGRIT人材の印象

―あらゆる現象を成長の機会と捉える成長マインド保有者―

実際にサービスを導入してみての率直な感想をお伺いさせて下さい

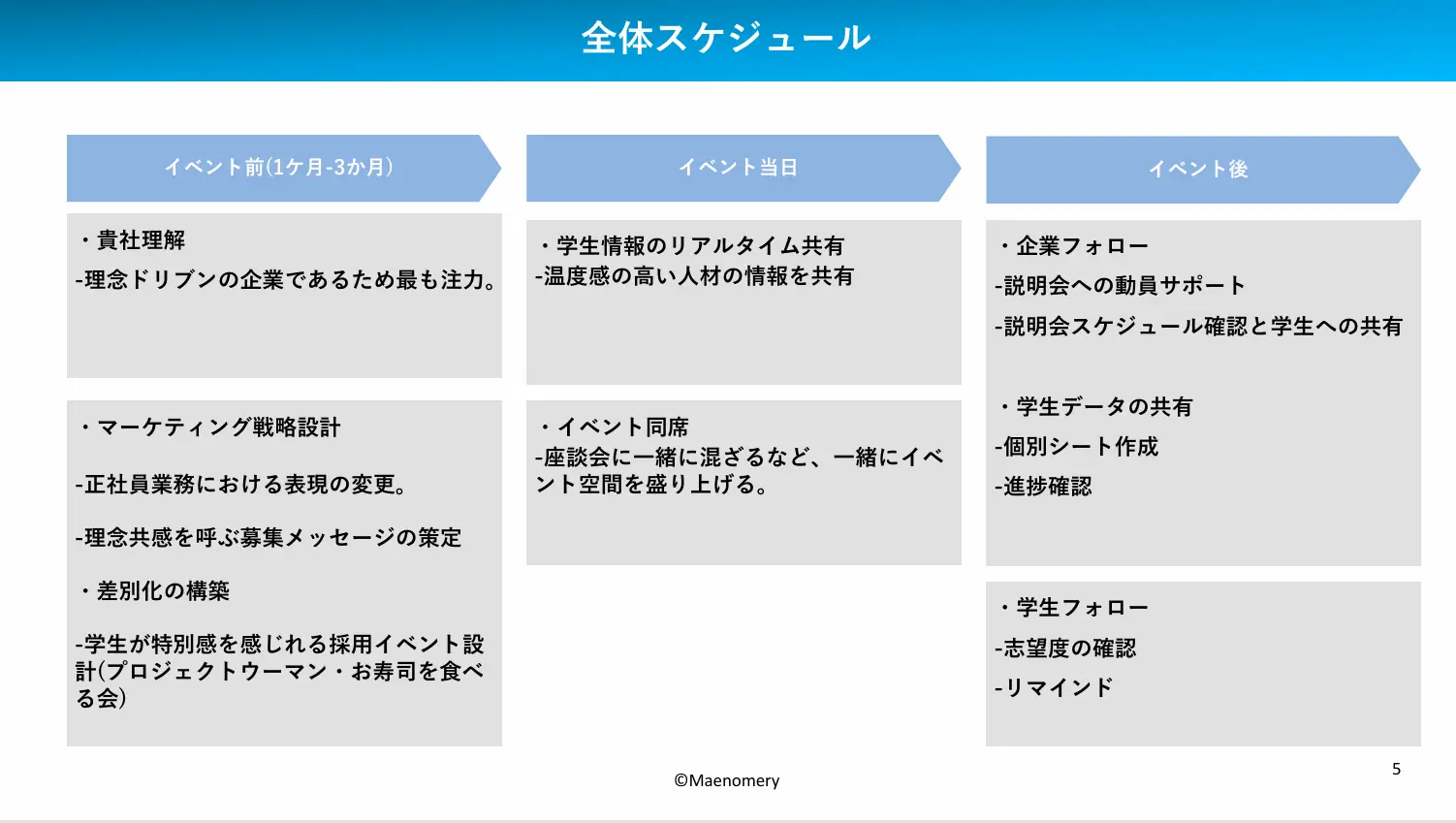

田村氏:当社としては、まず何よりも「人材の質」にこだわり、前述のような人材の採用を最優先事項として考えていました。その想いに共感していただけたのか、マエノメリ社からは、単に人数を揃えることではなく、1人ひとりのマッチングの質を重視している姿勢が強く伝わってきました。

特に印象的だったのは、マエノメリ社が求人紹介をゴールとせず、「求職者の自己実現プロセスの設計」にまで踏み込んで、当社と一緒に伴走してくれる点です。採用イベントでの説明会や面接の後も、求職者が何を感じ、どのような評価をしたのかを、良い点・課題点の両面から、誠実にフィードバックしてくれました。

紹介された候補者についても、共通して見られた特徴は「前向きな姿勢」です。特に体育会系出身の学生が多かったこともあり、学生時代の成功体験も苦い経験も、自分の成長につなげる糧として捉える力を感じました。まさに“成長マインド”を備えた状態でご紹介いただいていたと実感しています。

GRIT採用の効果

―命を燃やした経験が、熱量を伝搬させる―

実際に入社したGRIT人材の印象はどうですか?

清水氏:現在、新入社員たちは研修中でまだ慣れない業務も多く、緊張した様子も見受けられます。しかし初めての業務にも積極的に取り組む姿勢が、周囲に良い影響を与えていると感じます。私の同期がOJT店舗の店長として従事しているのですが、彼らから新入社員たちが周りに与える店舗への影響についてよく話を聞いています。

実際の業務内容は、調理や配達という店舗運営業務だけでなく、採用・教育などの人のマネジメントや食材の品質管理、売り上げの分析などの店舗管理業務も含まれます。

マネジメント経験のない新入社員が、3か月の研修を経て配属後にマネジメント業務を担います。店舗によってはアルバイトメンバーの現場経験が長いケースもあり、マネジメント業務の難易度は決して低くありません。

もちろん、会社としてマネジメント研修を手厚く行っています。しかし、座学で学ぶことと、現場で体験することとでは、情報の密度やリアルさに大きな差があります。そんな手探り状態の中にあっても、彼らはアルバイトの方々に対して敬意を持ち、感謝の気持ちを素直に伝えています。

そして「お客様に“幸せ”を届ける」という共通の目標に向けて、周りと協力し、ひとりではなくチームとして取り組もうとする姿勢を貫いています。その本気度の高さや前向きな姿勢に、周囲も自然と触発され、「チームとして頑張ろう」「やり抜こう!」という前向き雰囲気が店舗全体に広がっています。

人事部 マネージャー

人事部 マネージャー―「チームとして頑張ろう、やり抜こう」まさに組織グリット力が高いチームの特徴だと感じます。そのような周りを灯せる人材の共通点はどのようなものがありますか?―

須藤氏:とくに私たちが重視しているのは、「命を燃やした経験があるか」という観点です。表現が抽象的ではありますが私が思うに、どのような分野であっても成果を出すためには、本気の努力が欠かせないと考えております。その過程では、時に辛いことや、いわゆる“コスパが悪い”と感じるような状況にも直面します。また、結果が出るかどうか分からない中で挑戦し続けるためには、相当な精神的タフさも求められます。

それらを乗り越えるために必要なのが、圧倒的な情熱です。そしてその情熱の“灼熱度”こそが、自分自身の命を燃やし、周囲にも伝播していく力になるのだと、私たちは感じています。

ただし、ここで忘れてはならないのは、情熱のベクトルは人それぞれ異なるということです。だからこそ、私たちが果たすべき役割は、その人なりの情熱を見つける手助けをし、そして一緒に“最大火力”を引き出す方法を考え、伴走していくこと。この一貫した姿勢をブラさないということを人事部として徹底しています。

店舗ビジネスにおける組織GRITの出現方法

―“本部と現場のグルーヴ感こそが組織GRITを最大化させる―

店舗ビジネスにおいて、本部と現場(店舗)が、これほどまでに一体感があり組織GRITを発揮しているケースは珍しく感じます。組織運営において、人事側では、どのような工夫をされていますか?

須藤氏:工夫は多くあるのですが、根本のところは当社が重視する“怒らない経営”。ここにすべてが集約されています。肩書や立場に関係なく人を人として誠実に扱う、相互に感謝する。ただ重要なのは、まずは本部側からその感謝を積極的に伝えていくことだと思っています。だからこそ、我々は新人研修を人事部で行った後に、自信と信頼を持って教育担当者にOJTとして想いを託すことができます。ただ、これも全て現場の皆さんが全力で、新人メンバーの育成に協力してくれているからこそです。その姿勢や姿に、本部の我々は本当に敬意を払っております。普段の業務を実施しながら、新人育成にも支援的且つ、常に挑戦ができる“失敗しても良いという心理的セーフティーネット”を用意してくれている。まさに会社の理想を実現するために、組織全体で一体となっている感覚です。実際に新人メンバーの研修後の全体発表会では、各店舗の多くの仲間がオンラインで参加してくれて、応援コメントをくれたりもします。

―店舗ビジネスという物理的に離れる空間だからこその、手触り感を大切にされているのですね。具体的に実施している施策はどのようなものがありますか?―

清水氏:具体的な施策としてのひとつは、新入社員たちの研修中の様子をお届けしている“新卒通信”です。新入社員が3-4名ほどのユニットになり、自分たちの自己紹介や意気込みなどを動画や絵などで表現して会社全体に発信する取組となります。同期同士の双方向的な繋がりを意識すると同時に、空間的に離れている各店舗のメンバーにも新入社員の顔を知ってもらいたいという想いから取り組んでいます。

人事部

清水里穂 氏

今後の展望

―変わり続けて、変わらない美味しいをデリバリーする―

お寿司のデリバリー市場ではトップに君臨されているかと思います。今後の更なる展望を教えてください。

須藤氏:今後はそばや天ぷら、鰻など、他の日本食もカバーする複合化戦略を本格的に展開していきます。また単に商品を広げるだけでなく、地域店舗の内外装を改装し、ライブ感のあるテイクアウト体験を提供することで、ブランドの世界観と顧客体験の質を高めていきたいと考えています。また、社内の開発体制を内製化し、DXを推進することで、業務効率の向上とサービス品質の両立を実現しています。これらの取り組みによって、従業員やフランチャイズパートナーとの共創もより深まり、持続的な成長の基盤が整ってきました。将来的には、アジアを中心とした海外市場にも展開を進め、“世界のご家庭の生活も、もっと美味しくもっと便利に”していきたいと考えております。

まとめ

―細部配慮と相互感謝が個人GRITを“組織GRITに昇華させる”―

インタビューを通して印象的だったことは、本部や人事部の方々の現場に対する深いリスペクト精神でした。直営店であってもFC店舗であっても、同じ目標に向かう仲間として、全力で組織的支援をしようとする姿勢が、会話の端々から伝わってきました。その根底には“怒らない経営”という理念浸透が影響しているようにも感じます。店舗展開を事業戦略として選択する企業は、空間的・物理的にも距離のある関係となります。ライドオンエクスプレスホールディングス様は、だからこそ相手の立場に立ち、価値観を否定せず、チームワークと感謝の気持ちをもって共に目標に向かう。この“怒らない経営”という基盤があるからこそ“情熱が熾り、挑戦が起こり、事業が興る”。この理念ドリブンを全社で徹底する姿勢が重要なのだということを示唆してくれました。

そして、そのような環境があるからこそ、GRIT人材も能動的に挑戦ができる、そして失敗を学習の機会と捉え、再挑戦できる。ライドオンエクスプレスホールディング様は、この「能動的挑戦→失敗→意欲的学習→再挑戦」というサイクルを個人レベルではなく、組織レベルで実行しているように見受けられました。空中戦に終始せず、本部と現場の不断の細部配慮と相互感謝が“個人GRITを組織GRITへ昇華させた”好例であり、店舗展開を戦略としている企業の空間的・物理的距離の組織課題を越えていく参考になるのではないでしょうか。